日々業務を行なっていく上でKPIを設定する企業は多いでしょう。Webサイトの運営でも、ECサイトやコンバージョンに繋がるオウンドメディアなどは結果が見えやすく、KPIが設定されやすいです。

しかし一方で、コーポレートサイトは『Web上の本社』として重要な媒体であるにもかかわらず、ゴールが見えにくいなどの理由で、KPIを設定していない企業が少なくありません。

そこで今回は、コーポレートサイトのKPIを設定した方がいい理由や、具体的な設定方法などについて解説していきます。

この記事を読んだらわかること

・コーポレートサイトでKPIを設定すべき理由

・コーポレートサイトのKPI設定例

・コーポレートサイトでKPIを計測するためのGoogleアナリティクス設定

コーポレートサイトは、企業の特徴を魅力的に伝えながら、目的に適したサイト制作が必要です。

弊社は、初めてコーポレートサイトを作る方やリニューアルを考えている方など、幅広いお客様への制作に対応できますので、お気軽にご相談ください!

そもそもKPIとは?

コーポレートサイトでKPIを設定すべき理由に入る前に、KPIの基礎知識について確認していきましょう。

KPI(Key Performance Indicator)は、業務で決められた最終ゴール(目標)に対して目標達成プロセスの進歩や達成度合いを数値化したものです。日本では『重要業績評価指標』とも言われています。

例えば、よくある営業部門で、『電話営業を1日○件する』『休眠顧客○件に訪問する』といった業務の具体的な”数値”がKPIとなります。

なぜKPIを設定する必要があるのか?

コーポレートサイトの運営で、KPIを設定する必要性として以下の2つの理由があります。

- 具体的な施策が立案しやすくなる

- KPIが施策の軸となり、PDCAが自然に回る

具体的な施策が立案しやすくなる

まず、KPIを設定することで、目標と現状のコーポレートサイトとのギャップが顕在化されます。

例えば、コーポレートサイトの目標が『サービスの認知拡大』でKPIを以下のように設定したとしましょう。

【KPI例】

- サービスページのPV数○%増

- サービス関連ページ滞在時間を○分にあげる

- サービス関連キーワードでの流入数○件達成

KPIを設定したあと、実際に現状のPV数や滞在時間、関連キーワードからの流入数などを分析してみます。

すると、『目標と現状数値がどれだけかけ離れているのか?』『課題はどこにあるのか?』といったギャップや改善点が見えてくるようになります。

その分析結果を元に、例えば関連キーワードでの流入数が少ないのであれば、以下のようなギャップを埋めるための具体的な施策が立案できるようになります。

- 関連キーワードのページを増やして(または改善して)キーワードからの流入数を増やす

- コンテンツを充実させて滞在時間やPV数をあげる

ここまで具体的になれば、目標に対して迷わず集中的が業務を行えるようになるのです。

KPIが施策の軸となり、PDCAが自然に回る

PDCAは『Plan(計画)』『Do(実行)』『Check(評価)』『Action(改善)』のサイクルを回していくことで効果を出していく手法です。

PDCAを回していくためには、まずは一番最初の『Plan(計画)』を立てる必要がありますが、そもそも目標や期間を設定しなければ目指すべきものが見えないため計画が立てづらくなります。

KPIでは、一定期間に立てられた最終ゴールに対して具体的な目標を設定していくので、PDCAを回す際の最初の計画(Plan)が立てやすくなります。

また、『Check(評価)』『Action(改善)』を行う際にも、設定された目標(KPI)と比較するとどこまで達成できているか?問題点はどこにあるか?を評価しやすくなり、目指すべき目標に向かって自然とPDCAが回ります。

コーポレートサイトでKPIに設定するゴール例

ここからは、実際にコーポレートサイトのKPIとして設定されるゴール例を6つ紹介していきます。

- 訪問者数

- 訪問者の平均ページビュー数

- 各ページのセッション数

- サイト全体の直帰率

- サイト全体の離脱率

- CV数・CV率

訪問者数

訪問者数は別名『ユニークユーザー(UU)数』とも呼ばれていて、ある一定の期間内にサイトにアクセスしたユーザー数を表します。

ユーザー数のみをカウントするものなので、例えば1人のユーザーが『Aページ』『Bページ』『Cページ』を閲覧していたとしても、訪問者数(UU数)は『1人』です。

また、一度ページを離れても、ある一定期間内の再訪問であれば、『1人』としてカウントされます。

ちなみに、この場合で『3ページ』とカウントするのは『アクセス数』と呼ばれる数値なので混同しないよう注意してください。

訪問者の平均ページビュー数

ユーザーが離脱するまでに表示したページの述べ数が全てカウントされるのが『ページビュー数』です。例えば、1回のサイト訪問で以下のような順番でページを表示した場合、ページビュー数は5回です。

- ページA→ページB→ページA→ページC→ページA→離脱

また平均ページビュー数は、ユーザーが1度のサイト訪問で表示したページビュー数の平均値です。この数値では、ユーザーが1回のサイト訪問でどれくらいサイト内を回遊しているかがわかります。

- ユーザー1:ページA→ページB→ページA→ページC→ページA→離脱

- ユーザー2:ページC→ページA→離脱

- ユーザー3:ページB→ページA→ページC→離脱

例えば、3人のユーザーが上記のようにページを閲覧した場合、平均ページビュー数は3.33ページになります

⇒計算方法:10(総ページビュー数)÷3(ユーザーの数)=3.33…

似たようなカウント方法に『セッション数』があるので混同しないように注意しましょう。(セッション数に関しては次章参照)

各ページのセッション数

セッション数ではユーザーがサイトに訪問してから離脱するまでのプロセスを『1回』とカウントしています。『離脱』の定義は以下の3つとなっていて、離脱後に再訪問した場合はまた『1回』としてカウントされます。

- 30分以上操作されない

- 午前0時

- 別のサイトから再度アクセスしてきた

例えば、以下の場合は訪問から離脱までの全てのプロセスを『1回』とカウントするため、セッション数は『1回』です。

- ページAに訪問→ページB→ページA→ページC→ページA→30分以上操作しなかった(離脱)

訪問者数と似ていますが、訪問者数が1ヶ月や1年という一定期間にサイトに訪れた実人数を表しているのに対し、セッション数は上記の『離脱』後に訪れれば例え1日以内でも再カウントされます。

つまり、一定期間内のリピーターを表した数値であると考えればわかりやすいでしょう。

サイト全体の直帰率

直帰率は、サイトの1つのページだけにアクセスして、他のページを閲覧せずに離脱した場合にカウントされます。この場合の離脱の定義は、上記のセッション数の離脱定義に加えて以下の定義も含まれます。

- ブラウザの『戻る』でサイトから離れた

- サイト内のリンクから別のサイトに移動した

- ブラウザを閉じた

また、サイト全体の直帰率だけでなくページ単体の直帰率も調べることができます。例えば、以下のようなセッションがあったとします。

【セッション例】

月:ぺージB→離脱

火:ぺージB→ぺージD→ページC→離脱

水:ページC→ページA→離脱

木:ぺージA→離脱

金:ページA→ページC→ページD→離脱

ここでサイト全体で見ると、計5回のセッションのうち月曜と木曜の2回が1ページのみで直帰されているので、直帰率は40%です。

⇒計算方法:2/5×100%=40%

しかしページA単体の直帰率をみた場合、ページAから始まった木曜と金曜の計2回のセッションのうち、木曜の1回が直帰されているので直帰率は50%となります。

⇒計算方法:1/2×100%=50%

サイト全体の離脱率

続いて、離脱率です。離脱率は全体のページビュー数に対して離脱した割合のことを指します。

例えば前述したセッション例でサイト全体の離脱率を割り出すと、全ページビュー数10回のうち5回離脱が起きているので、離脱率は50%となります。

⇒計算方法:5/10×100%=50%

ページA単体の離脱率をみた場合、ページビュー数3回うち2回離脱されているので離脱率は66%となります。

⇒計算方法:2/3×100%=66%

CV数・CV率

CV数(コンバージョン数)とは、サイトに訪れたユーザーが以下のような何らかの成果(ゴール)を果たした数のことを言います。このゴールは企業側で設定します。

- お問い合わせ

- 商品購入

- 資料請求

- 会員登録など

そしてCV率(コンバージョン率)とは、問い合わせボタンや資料請求ボタンなどのクリック数に対して、どれだけコンバージョンしたか?を表した割合です。

例えば資料請求ボタンのクリック数が60件あり、そのうちの38件(コンバージョン数)が実際に資料請求を完了した場合は、CV率(コンバージョン率)が63%になります。

⇒計算方法:38/60×100%=63%

KPIを測るためのGoogleアナリティクスの設定方法

上記のKPI例は、Googleが提供する無料ツール『Googleアナリティクス』で全て計測することができます。まずは以下の手順で登録してコーポレートサイトを解析していきましょう。

手順1 Googleアカウントの作成

Googleアナリティクスを利用するには、まずは『Googleマーケティングプラットフォーム』にアクセスして左上にある『無料で利用する』ボタンをクリックします。

まだGoogleアカウントを取得していない場合は、左下の『アカウントを作成』からアカウントを取得していきましょう。

すでにアカウントを取得している場合はログイン情報を入力してログインし、次の登録に進みます。

手順2 Googleアナリティクスの登録

Googleアカウントを作成してログインしたら、Googleアナリティクスの登録を行なっていきます。まずは『測定を開始』ボタンをクリックしましょう。

続いて、『アカウント名』を入力します。

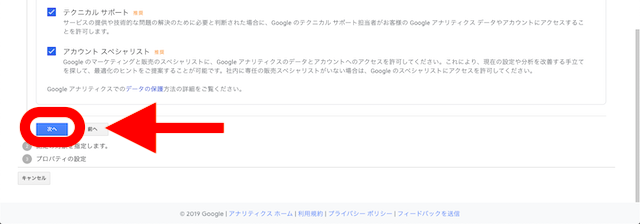

アカウントのデータ共有設定を確認したら『次へ』をクリックします。

次に、Googleアナリティクスで解析したい媒体を選択します。

コーポレートサイトの場合は、最上部の『ウェブ』を選択しましょう(もしコーポレートサイトにアプリがある場合は、最下部の『アプリとウェブ』を選択します)。

いずれかを選択したら『次へ』ボタンをクリックします。

次に、コーポレートサイトの情報を入力していきます。

- コーポレートサイト名

- サイトURL

- 業種

- タイムゾーン(国内なら『日本』)

上記の情報を入力したら『作成』ボタンをクリックします。

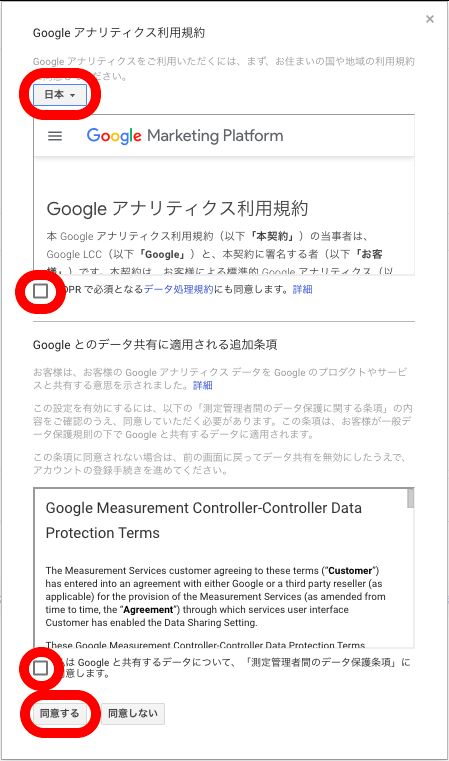

最後に、利用規約に同意していきます。

まず、コーポレートサイトを展開する地域(国内なら『日本』)を設定します。次に、利用規約を熟読後、チェックボタンにチェックをします。

全て完了したら最下部の『同意する』ボタンをクリックして完了です。

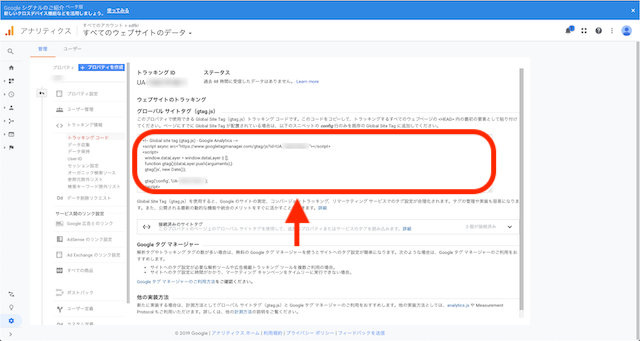

手順3 トラッキングコードの設置

Googleアナリティクスの登録が完了したら、解析を行なっていくためにコーポレートサイトにトラッキングコードを設置していきます。

赤枠内のコードを全てコピーして、コーポレートサイトのソースコード<head>〜</head>内に貼り付けましょう。

ただし、コードの貼り付け場所を間違えてしまうと計測ができなくなってしまうので、わからない場合は専門家に設定してもらってください。

トラッキングコードの設定が完了すれば、前述した『訪問数』や『ページビュー数』が把握できるようになります。

『コンバージョン』など一部設定が必要なものもありますが、今回は省略しています。もしそれらの設定に興味がある人は別途調べてみましょう。

その際、Googleアナリティクスでは計測が難しいので、サーチコンソールを設定するようにしましょう。

ZERO式コーポレートサイト制作はこちら

ZERO式コーポレートサイト制作はこちら

まとめ:コーポレートサイトのKPIは必ず決めよう

コーポレートサイトの目的は、『企業のブランディング』だったり『サービスの認知拡大』といった数字に表れにくいものが多いため、KPIを設定していなかった企業も多いでしょう。

しかし、『企業の顔』とも言われているコーポレートサイトだからこそ、ターゲットの脳裏に企業印象が深く刻み込まれます。

例えば、使いにくかったり情報が少ないサイトだと、ターゲットは親切心を感じられないため、信頼を得るのは難しいです。

『サイトを改善できないほど余裕がないのだろうか?』『ユーザビリティに気を使わないのだろうか?』と様々な憶測を呼ぶ可能性もあるでしょう。

そのため、ビジネスチャンスに繋げるためにもKPIの設定は重要なのです。コーポレートサイトのKPIをまだ設定していないなら、早急に設定して改善していきましょう。

この記事のおさらいポイント

・KPIを設定すれば、具体的な問題点が見え、自然とPDCAを回せる

・コーポレートサイトの解析は、Googleアナリティクスを使用

コーポレートサイトは、企業の特徴を魅力的に伝えながら、目的に適したサイト制作が必要です。

弊社は、初めてコーポレートサイトを作る方やリニューアルを考えている方など、幅広いお客様への制作に対応できますので、お気軽にご相談ください!

化するメリットとは?|5つの成功事例も紹介-300x200.png)

を作る方法|注意点やツールも紹介-300x200.png)

は?|具体的な数字を公開-300x200.png)